堀口切子を選んだ理由は?

物としての美しさやデザインが良いのはもちろんですが、それ(物の良さ)をどのように分かってもらうか、

ということにも力を注いでいるところに共感を覚えたので、こちらに入りたいと思いました。

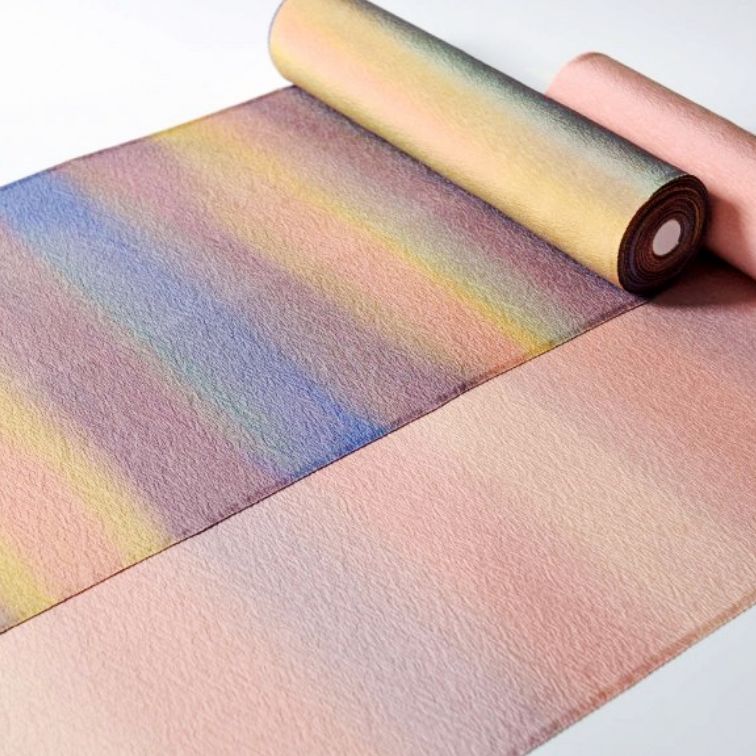

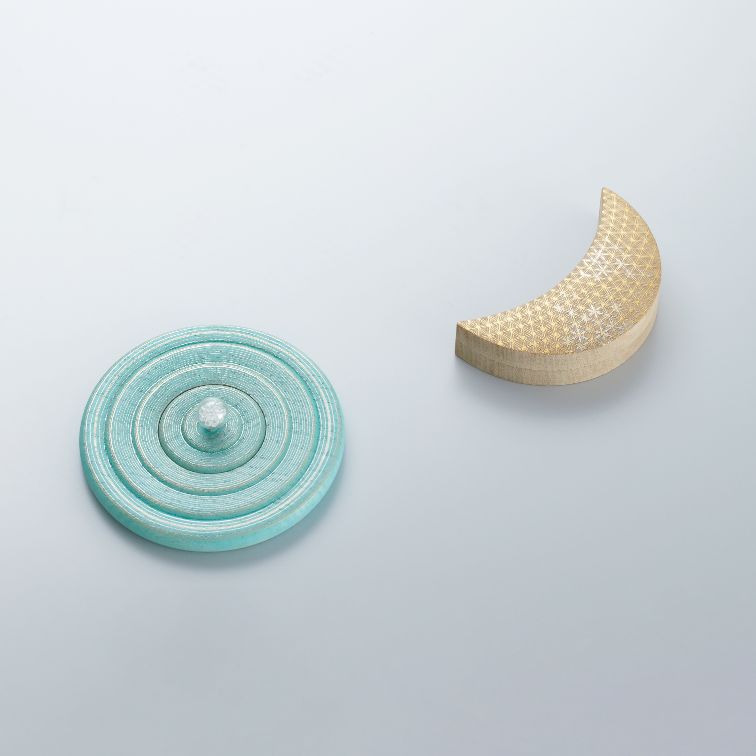

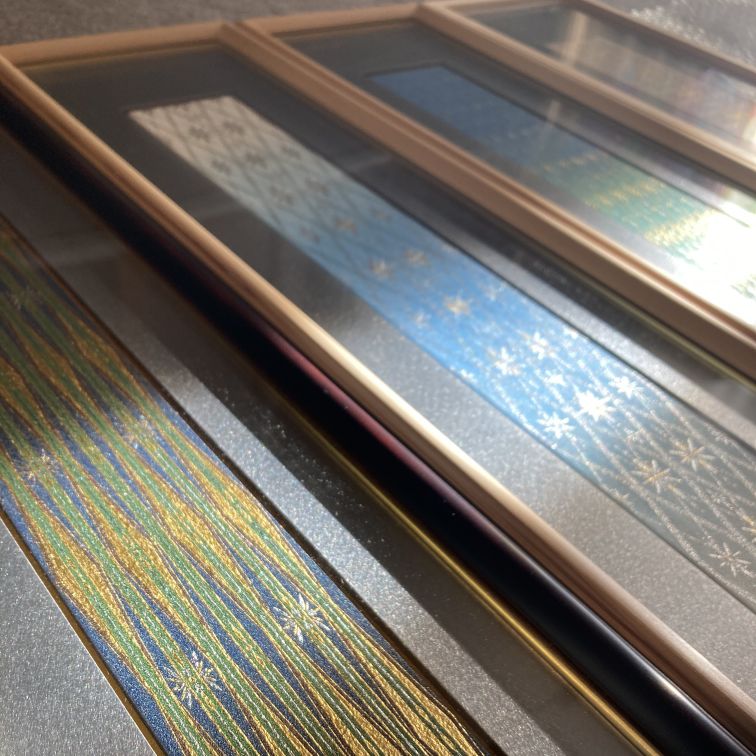

江戸切子とは?

江戸切子とは江戸時代後期に始まったガラス工芸で現在は国の伝統的工芸品に指定されています。

定義はとてもシンプルで、

1つめが、ガラスであること。

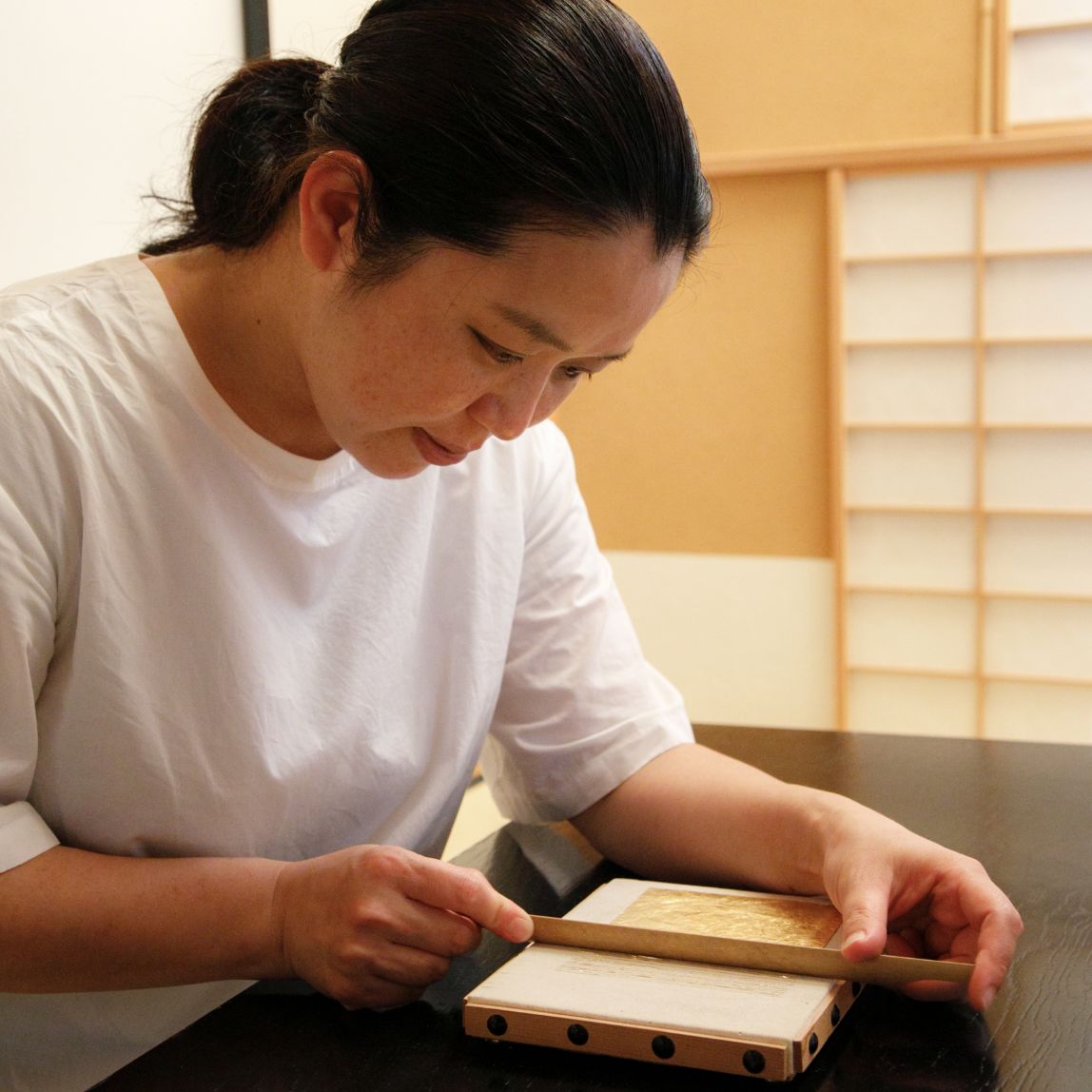

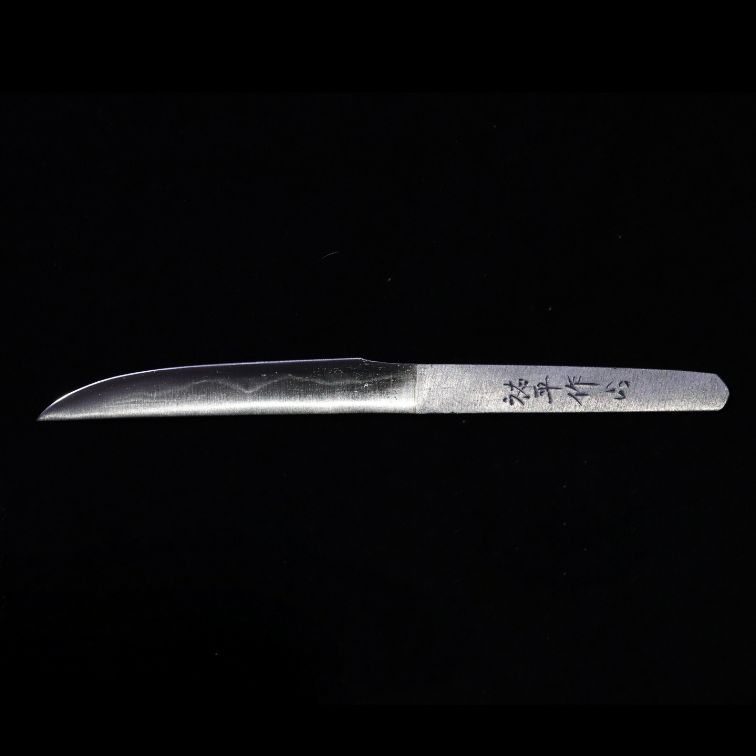

2つめが、手作業で作っていること。

3つめが、主に回転道具を使用していること。

4つめが東京近郊で作られていること。

江戸切子は、色もデザインもとっても自由なものです。

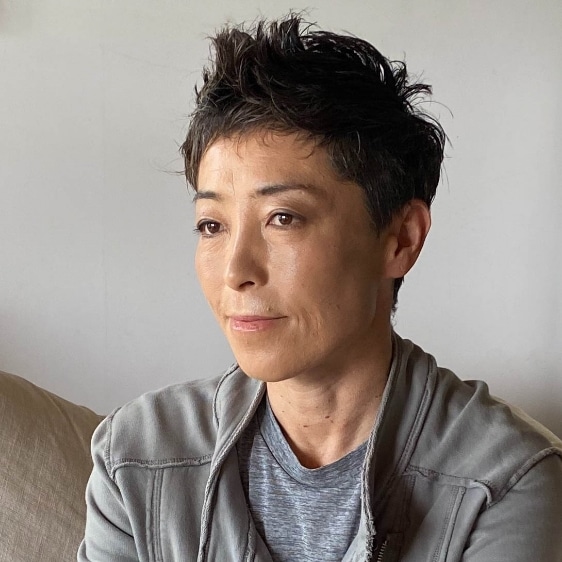

ものづくりにおいて大切にしていることは?

美意識というものに関しては、良い悪いも誰かの主観が客観になっての評価だと思っているので、

自分が何が好きなのか、何が美しいと思うのかを自分自身で理解する事、深く問いただす事が大切だと思います。

それを追求したいって思うのは当たり前で、

技術を追求することはそこまで意識しなくても努力できるけど、自分が常にどんなことを美しいと思い、この先どんな物を作りたいか、そういうことを考える時間も必要だと思います。

今、世の女性に対して伝えたいメッセージは?

江戸切子職人という仕事に就いて本当にたくさんの喜びを貰って、自分が作る物に共感していただいたり喜んでいただいて、

そこから自分も喜びを得て、表現する事にすごく自信を得たと思っています。

自信がある無いに関わらず、今まで作る事がすごく大好きで続けてきたことで

自分が見てみたい物、それを実際に作ってみたい、見てみたいという衝動が自分の一番の根底にあると思っています。

自分が変わるにしろ、環境を変えるにしろ、アクションするのは自分だと思って行動しているので、

「今、自分がどうしたいか」ということに素直に、自分が本当にしたい選択を、自分が心地いいと思う選択をしていきたいなと強く思っています。